プロジェクト概要

パラ旅応援団とは、障害の種別や重さを問わず多様な障害のある方と学生ボランティアが、交流を深めながらパラスポーツ観戦を楽しむプロジェクトです。

昨年度は千葉県の単年度事業としてNPO法人おりがみが受託・運営しておりましたが、多くの参加者からの温かい継続希望の声のお陰で民間化。今年度から、多くの方々に支えられながらNPO法人おりがみの主催事業となりました。

今回は9/24(日)稲毛海浜公園で行う千葉シティトライアスロンを観戦予定です。

今年度の活動の詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

https://paratabi2023.studio.site/2023

なぜやるのか

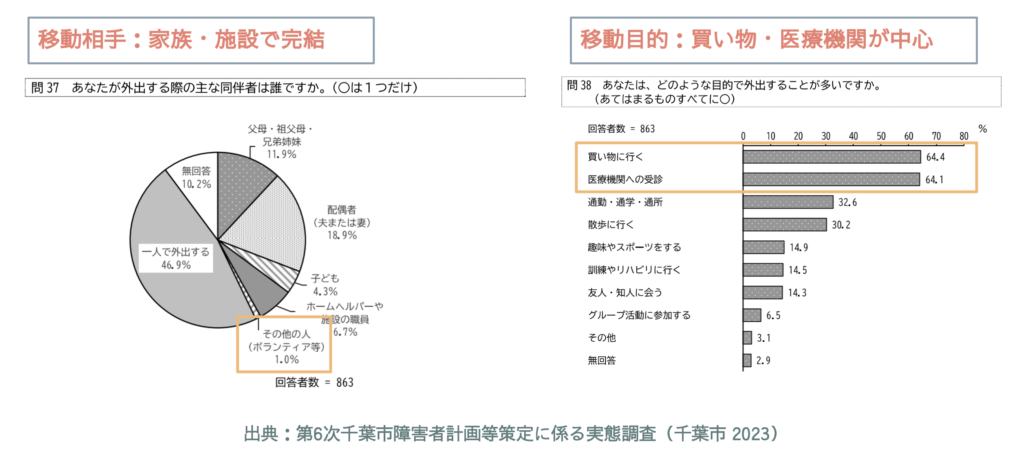

障害のある方の移動の相手と目的が限られている

多くの人は、友だちとの外出を通して人生の選択肢を増やしていきます。しかし、障害のある方々の中には、外出や交流ができない人たちが一定数います。

千葉市のデータからも、障害のある方の外出の相手が家族やヘルパーなど極端に限られていることや、通院や買い物以外の行き先が少ないことが分かります。

障害のある方々にこの人と出会えて良かったと実感できる旅を届ける

障害のある方々も1人の人間。本来、それぞれに一緒にいたい人や行きたい場所があるはずです。

若者のパワーによって、障害のある方の外出をもっと賑やかで豊かなものにしていく。

これが私たちの使命です。買い物や通院、仕事のルーティンの外へ出て、賑やかな若者と交流を深めながら、「パラスポーツ観戦」という未知の体験を提供します。その中で、障害のある方にとって大切な出会いや楽しいと思えることが見つかるきっかけを創出します。

プログラム実施の成果

実施概要

観戦競技 :2022千葉シティトライアスロン大会 (2022年10月16日(日))

2022ジャパンパラ車いすラグビー競技大会(2023年 2月 5日(日))

参加者合計:208名 内訳:障害のある方41名

(知的障害:20名 精神障害:4名 身体障害:15名 重心障害:2名)

ボランティア89名、ヘルパー25名、運営43名、見学10名

昨年度は千葉県主催、パラ「旅」応援事業という名称で、千葉シティトライアスロンと車いすラグビーを観戦しました。合計208名、様々な障害のある方々やボランティア、 ヘルパーさんに支えられ、大成功に終わりました。

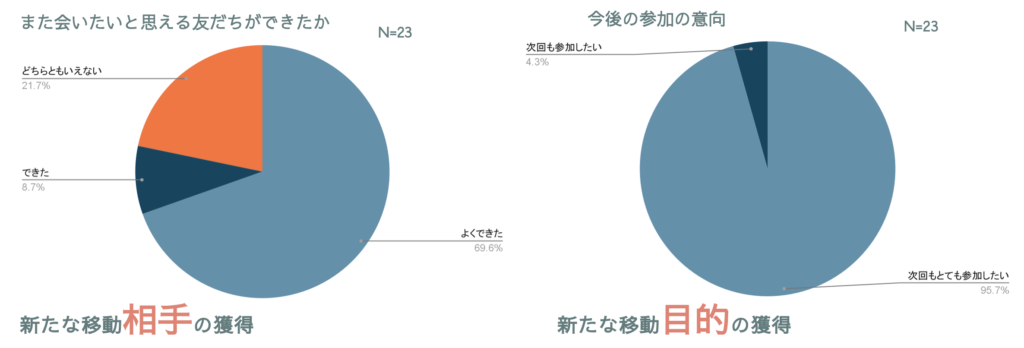

参加者のアンケート

障害のある参加者にアンケートをとったところ、約8割がまた会いたいと思える友達ができたと回答しており、100%が次回以降も参加したいと回答しました。これはパラ旅の掲げる課題解決への一歩となったのではないでしょうか。以下、実際の参加者の声です。

①休日ヒマだと夜は眠くならないのですが、昨日はよく眠れました。家族との外出も友達との外出も久しぶりで、そこに若いボランティアさんたちのパワーも加わり、とても楽しい1日になりました。 (医療的ケアを要する方の親)

②コロナ禍の中スポーツのイベントや多くの若いボランティアの方々と関わりが減ってしまい、利用している施設と自宅との往復だけになっていたので、また参加できる機会を作って欲しいです。(身体障害のある方)

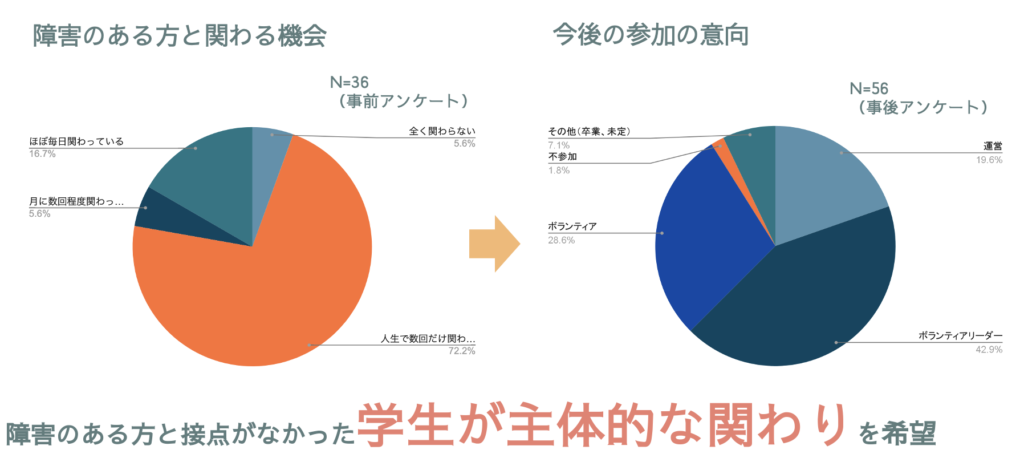

ボランティアのアンケート

学生ボランティアにアンケートをとったところ、8割が障害のある方との定期的な関わりがないと回答していましたが、9割以上が次回以降も参加したいと回答し、6割がボランティアリーダーや運営に対して興味を示しました。これは、障害のある方と接点がこれはパラ旅の掲げる課題解決への一歩となったのではないでしょうか。以下、実際のボランティアの声です。

①可能であれば、プライベートでまたショッピングに行きたいと感じた。

②障害のある方とお話しするだけでなく、私たちが友だちと過ごしているような体験ができたことが純粋に楽しく、障害のある方と1日一緒に過ごすことができるんだなと少し驚いています。