おりがみとは

私たちは“「おもしろそう」からはじまる共生社会”を創る。

君に夢はあるか。

その問いに私たちは答えられるだろうか。幾ら年を重ねようと、何か答えられたとしても、

それを心底目指したいかと問われたら言葉に詰まる人も多いのではないだろうか。

ただ、すべての人には夢がある。選択肢は沢山ある。誰でも好奇心を秘めているはずだ。

その夢を、分野を越えて試行錯誤しながら一歩一歩実行し「自分らしさ」を見つけていく旅路こそ、ボランティアなのだ。

そしてボランティアは、自分だけでなく、その歩みを通して多くの人や社会、

その問題と真摯に向き合い探求し続ける人々でもある。

このようにして、ひとりひとりが人生の旅路を歩いていく中で、人は出会い互いの「自分らしさ」を体験し理解していく。

このことこそが、自分の夢を発見する挑戦であり、人々が他者や社会と「共に生きるヒント」を得ていく道程だ。

そして私たちは提案したい。多くの人々の夢の集い、ボランティア。

このボランティアを通して「おもしろそう」からはじまる共生社会を創ることを。

おりがみの理念〜「おもしろそう」から始まる共生社会〜

宇宙開発やお祭り、福祉施設での企画など、

おりがみには様々な創造的な取り組みがあります。

これらの活動は何に繋がっているのか?

わかりやすく解説します。

活動背景と歴史

オリパラをきっかけに集まった若者が、「共生社会」を目指し活動を広げる

「おもしろそう!」から始まる共生社会を目指して活動している学生団体おりがみ。

原点は、「オリンピック・パラリンピックを学生みんなで盛り上げよう」と集まった若者でした。

活動内容

おりがみの活動は一言で言うと

魅力的なボランティアを分野を越境して共に創ること!

もう少し細かく分けると、以下の4つに分かれます。

-

1

機会

魅力的で多様な活動を創り出し、「面白そう!やってみたい!」と飛び込んでくるボランティアを増やします。

-

2

教育

「面白そう!」と始めたボランティアが、隠れた問題に挑む「頼もしいボランティア」へと変わっていきます。

-

3

啓発

問題の裏に「困っている人」がいます。そういう人を皆が忘れないように、「広める」のもボランティアです。

-

4

解決

目の前の「困っている人」を笑顔にするだけでなく、問題自体がおこらないように根本から取り組んでいます。

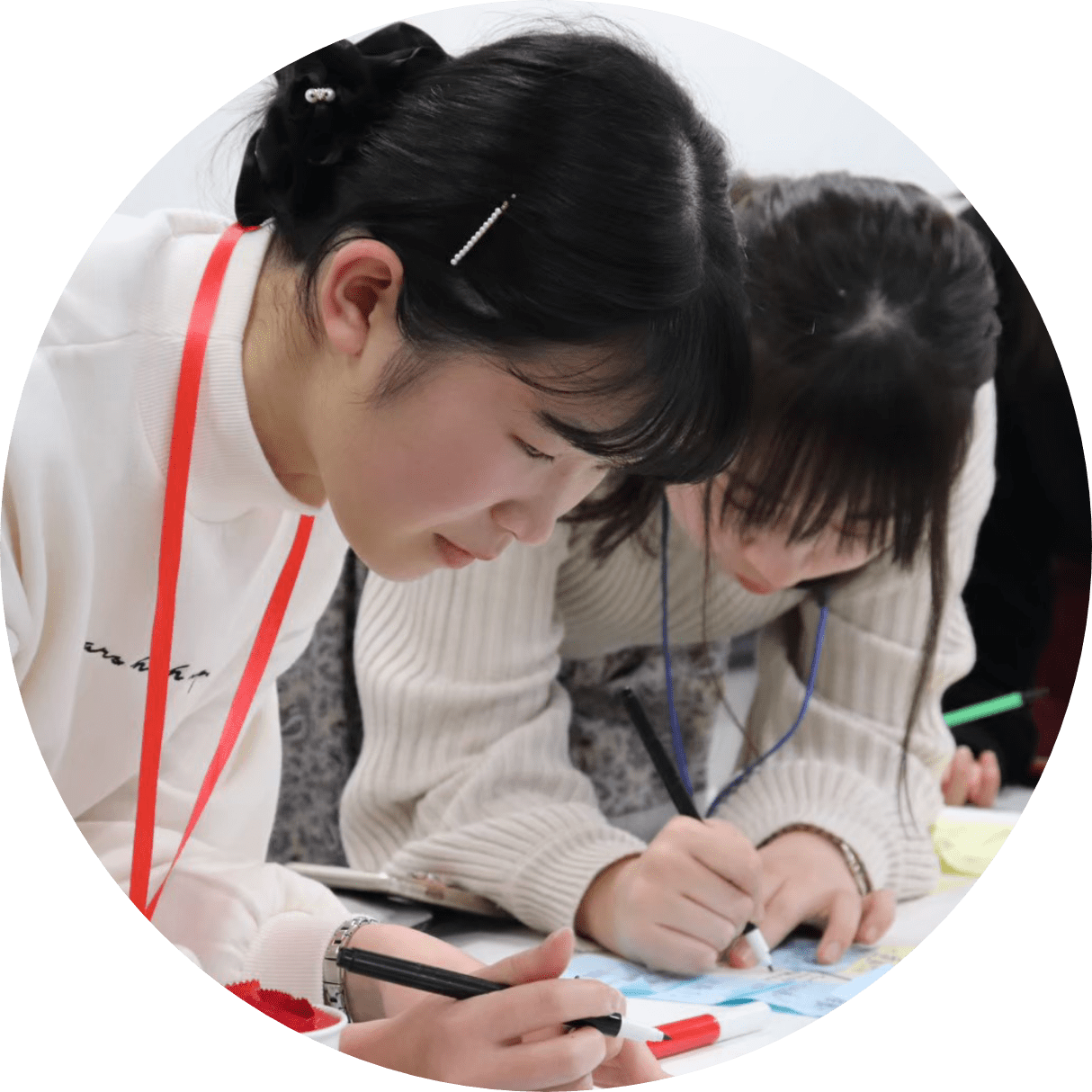

代表挨拶

学生団体おりがみ三代目代表。

大学1年生で全国学生ボランティアフォーラム代表を務め、その後も100人規模で開催した”学生会議2023”責任者など、大規模イベントの責任者を複数回経験。

千葉支部代表や副代表を経て、2023年10月代表に就任。

「感情を生み出す団体へ」

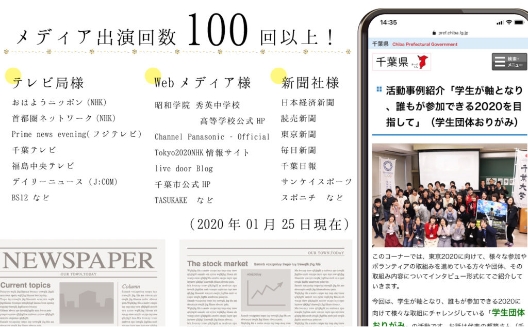

メディア出演歴

学生団体おりがみはこれまで様々なメディアに取り上げられてきました。

これまでのメディア出演の思い出をご覧ください。

広報誌

学生団体おりがみでは毎年広報誌を作成しています。

お取り寄せ希望の方はお取り寄せフォームにてご連絡ください。

団体概要

| 名称 | 学生団体おりがみ |

|---|---|

| 設立 | 2014年8月23日 |

| 代表 | 山岸荘汰 |

| 団体員数 | 230人 40大学(2021年現在) |

| 活動拠点 | 関東を中心とした大学(千葉大学、順天堂大学など)およびオンライン |

| 関係団体 |

NPO法人おりがみ/Earth Light Project実行委員会/ うえの夏まつり復活プロジェクト実行委員会/ 2020キャンドルナイトリレー実行委員会 |

2023年10月8日、学生団体おりがみの3代目代表に就任しました。

代表を引き継いだ理由、学生団体おりがみをどのような団体にしていきたいかこの機会に記します。

=============

「オリンピック・パラリンピックに関われる」

「半世紀ぶりの夏祭りの復活」

そんな活動を学生の力で行っているということを知って、衝撃が走りました。やりたい活動を行っている先輩たちは輝いていてかっこよかった。この団体に入れば、私も熱中できるなにかを見つけられるような気がして、学生団体おりがみに入会を決めました。

おりがみでは様々なことに挑戦をしてきました。

もともと興味があった、地域に入り込んでの活動をはじめ、おりがみに入るまでは全く関心がなかった環境やジェンダー教育の活動などにも携わってきました。プロジェクトや千葉支部のリーダーとして、チームを束ねることの喜びと難しさを経験することもできました。

多くの活動に参加・企画してきて私が印象に残っていることは、

「感情が動く瞬間」でした。

仲間たちとイベントを大成功させた感動も、

自分のやりたいことを実現できなかった悔しさも、

お互いに助け合いながら切磋琢磨する喜びも、

ボランティアを通して人から感謝される嬉しさも、、、。

いつも「感情が動く瞬間」がおりがみの活動にはありました。

この感情には多くの人を魅了する力があります。

ボランティアを通して、「自分のために」「だれかのために」「社会のために」活動できているおりがみ。

実現したい想いや夢が、その力の根幹にはあります。

「学生の想いや夢に向けて、本気で打ち込める団体にしたい」

そんな想いで、学生団体おりがみの代表になることを決意しました。

「感情を生み出す団体へ」

学生団体おりがみは2024年で10周年を迎えます。

おりがみが大きな団体に成長してきたからこそ、見えてきた世界。

それは、おりがみには私たち一人ひとりのやってみたいという想いを形にしていく力があることです。東京オリンピック・パラリンピックを目指して活動していたような1つの軸でなく、メンバーそれぞれが共生社会を目指し活動に挑戦していく。

大きな団体だからこそ、多くの軸で分野を越境したボランティアを創出し、もっと幅広く活躍していきたい。

私たちにはおもしろそうという好奇心から活動を起こす行動力があります。

私たちにはボランティア活動に込める想いや夢があります。

私たちには周りの人の感情を生み出していく力があります。

だから、私たちはボランティアを通して、多くのドラマを作り上げてきました。

そんなおりがみだからこそ

今後より一層、多くの活動を生み出し、多くの人たちを魅了する団体へと進化していきたい。まだ言葉になっていないメンバーの活動への想いや夢からボランティアを生み出していきたい。

想いや夢に向かって本気で挑戦できるおりがみにしていきます。

『「おもしろそう」から始まる共生社会』を理念にこれからも学生のやってみたいを実現し、共生社会に向けて活動していきます。

これからも学生団体おりがみをよろしくお願いします!

学生団体おりがみ代表 山岸荘汰